はじめに

原材料費や人件費の高騰、不安定な為替相場など、先行き不透明な経済環境が続いています。 こうした状況下で企業が持続的に成長するためには、トップライン(売上高)の成長とコストマネジメントの両立が不可欠です。さらに近年、東京証券取引所は上場企業に対し「資本コストや株価を意識した経営」を強く要請しており、投資家への説明責任の重要性も増しています。 もはや、どんぶり勘定の経営や、過去の成功体験に基づく意思決定では、激しい変化の波を乗り切ることはできません。

このような背景から今、多くの成長企業が「管理会計の高度化」に乗り出しています。 その中でも特に注目されているのが、データを多角的に分析し、経営の意思決定に活かす「多軸分析」というアプローチです。しかし、「何から手をつければいいか分からない」「結局、レポート作成が目的化してしまい、分析まで至らない」といった声が聞かれるのも事実です。

本コラムでは、データに基づいた迅速な経営判断を実現し、企業成長を加速させるための「多軸分析」について、具体的な課題と解決策を3つの視点から解説します。

なぜあなたの会社の管理会計は機能しないのか?よくある3つの課題

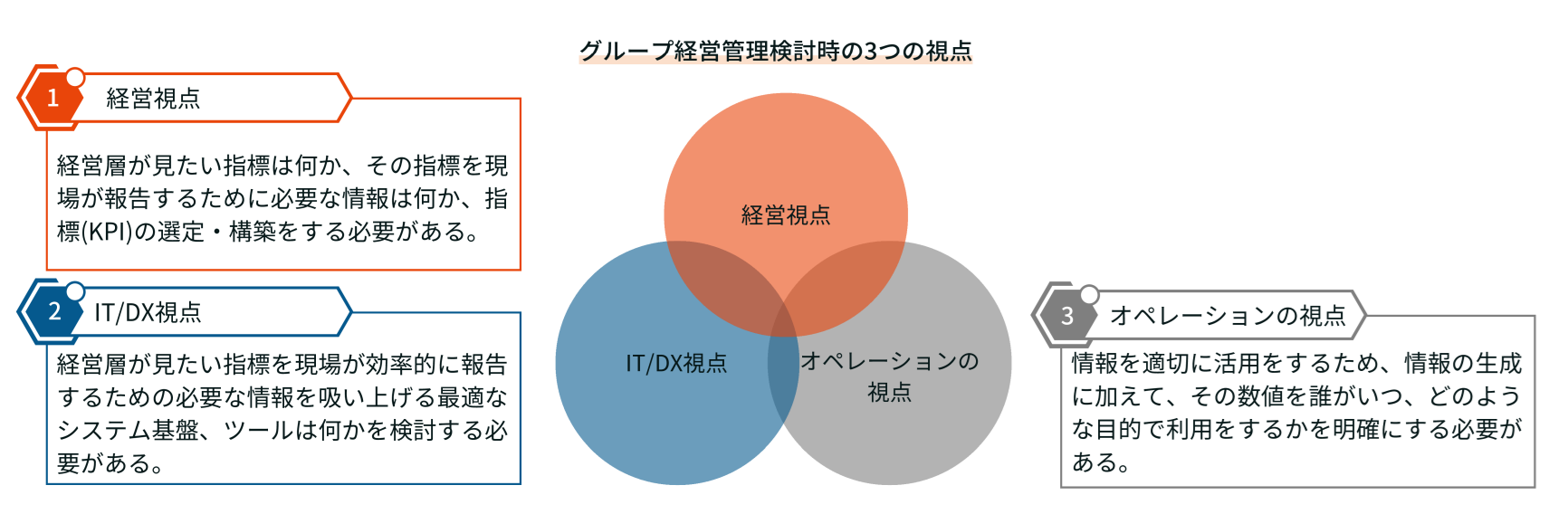

管理会計の高度化を目指す多くの企業が、共通の課題に直面しています。これらの課題は、大きく3つの視点に分類できます。

課題1【経営視点の欠如】:報告だけで終わる経営会議

- 各部署から提出される経営会議のレポートが数十ページに及び、すべてを読み込むだけで精一杯。

- 報告を聞くだけで時間がなくなり、戦略的な議論ができないまま会議が終わってしまう。

- そもそも、どの数字が経営判断にとって本当に重要なのか、定義が曖昧になっている。

これは、「何のためにデータを見るのか」という経営視点が欠けている典型的な例です。

現場から上がってきた数値をただ眺めているだけでは、次の一手には繋がりません。

課題2【IT/DX視点の不足】:分析なきレポート作成に疲弊する現場編実務指針の公表とその意義

- レポートを作成するために、複数のシステムから手作業でデータを抽出し、Excelで集計している。

- データソースがバラバラなため、部署によって数値にズレが生じ、その調整に時間がかかる。

- レポート作成業務に追われ、本来最も重要な「分析」に時間を割くことができない。

これは、「いかに効率的にデータを収集・加工するか」というIT/DX視点が不足しているケースです。

柔軟性のないシステムが、変化に対応した分析を妨げているのです。

課題3【オペレーション視点の不在】:活用されないデータと形骸化するルール概要とCFOへの示唆

- 立派なレポートは存在するが、誰が・いつ・どのように活用するのかというルールが不明確。

- 結局、一部の担当者の経験と勘に頼った判断が行われている。

- 各部署がそれぞれ似たような分析レポートを作成しており、全社的な連携が取れていない。

これは、「誰が、いつ、どのようにデータを活用するのか」というオペレーション視点が欠落している状態です。

データ活用の仕組みが組織に根付いていないため、宝の持ち腐れになっているのです。

これらの課題を解決し、管理会計を真に機能させるためには、これら「経営」「IT/DX」「オペレーション」の3つの視点を統合的に捉え、見直しを行うことが不可欠です。

成功の鍵は「トップダウン」と「3つの視点」による改革

従来の管理会計は、現場の日々の取引情報を積み上げてレポートを作成する「ボトムアップ型」が主流でした。 しかし、この方法ではスピード感に欠け、経営判断に本当に必要な情報が埋もれがちです。変化の激しい時代に求められるのは、その逆の「トップダウン型」アプローチです。

「経営として何を判断したいのか?」

この目的を起点とし、そのために必要な情報(KPI)は何か、それをどう収集・可視化するか、という順で仕組みを設計していくのです。このトップダウンアプローチを成功させるために、「経営」「IT/DX」「オペレーション」の3つの視点が具体的にどのように機能するのかを見ていきましょう。

経営視点:判断軸を明確にする

まず取り組むべきは、「何のために、どの指標を見るのか」を経営レベルで定義することです。経営層、事業部長、現場の担当者では、見るべき指標やその粒度が異なります。

経営層(全社視点)

ROE/ROIC、全社のキャッシュフローなど、企業全体の価値と資源配分を判断するための指標を重視します。

事業部長(事業部視点)

事業別のPL/BSやROIC、運転資本回転率など、担当事業の収益性や効率性を評価し、戦略を立案するための指標が中心となります。

現場担当者(現場視点)

製品別・顧客別の粗利、在庫回転期間など、日々の戦略を実行し、具体的なアクションに繋げるための詳細な指標をモニタリングします。

IT/DX視点:変化に強い柔軟な情報基盤を構築する

経営判断に必要な情報は、市場環境や事業戦略の変化に応じて変わるのが当然です。「この顧客セグメント別の収益性をすぐに見たい」「この製品とサービスのクロスセル効果を分析したい」といった、新たな分析ニーズに迅速に応えられる基盤が必要です。そのために有効なのが、システムの役割分担です。

基幹システム(会計システムなど)

取引データの正確性・安定性を担保する役割に特化させます。

DWH(データウェアハウス)/ 管理会計システム

各システムからデータを集約し、変化する分析ニーズに応じて、柔軟なデータの可視化・分析を担います。

すべてをERPシステムで一元管理する方法もありますが、特に事業が成長・変化の過程にある企業がスピーディーな対応を目指す上では、安定性が求められる部分と柔軟性が求められる部分を切り分けた段階的かつ実用的なシステム構成が、現実的かつ効果的な選択肢となる場合があります。

③ オペレーション視点:データ活用を業務プロセスに組み込む

最後に、構築した仕組みを「誰が・いつ・どのように使うか」を明確に定義し、組織の活動サイクルに組み込むことが重要です。例えば、年間スケジュールを策定し、各部門の役割を明確にします。

期首

事業部は当期予算に基づき活動計画を策定。経理財務部は計画におけるリスク領域を識別します。

期中

事業部は計画の進捗を報告し、未達の場合はリカバリープランを作成。 経理財務部はKPIに基づき原因を追求し、第三者の視点からリカバリープランを検証・提言します。 これは、事業部だけでは気づきにくい示唆を与える「横ぐし」の機能であり、管理部門の重要な役割です。

期末

事業部は着地見込みと来期予算を策定。 経理財務部は決算リスクの評価や、資本効率の観点からマネジメントへ提言を行います。

このように、データに基づく対話とアクションを、年間を通じて制度化することで、管理会計は単なる「報告」から、事業を動かす「羅針盤」へと進化します。

【実践事例】多軸分析はここまでできる!採算管理の高度化

では、実際に「3つの視点」を取り入れた多軸分析によって、採算管理がどのように変わるのか、具体的な事例を見ていきましょう。

事例:プロジェクト型ビジネスにおける「人財の工数・収支管理」の高度化

ITサービス業やコンサルティング業など、人の稼働が利益の源泉となるビジネスでは、プロジェクトごとの工数と収支の管理が極めて重要です。

【Before】課題

- プロジェクトごとの収支管理がExcelベースで属人化している。

- 個人の工数入力が月末に集中し、リアルタイムな採算状況が不明。

- どのプロジェクトが儲かっていて、誰が疲弊しているのか、感覚的にしか把握できていない。

【After】3つの視点による改革

経営視点:「全社利益の最大化」と「最適なリソース配分」を最終目的と設定。そのために、プロジェクトごとの「計画」「見込み」「実績」を金額、工数、単価、受注確度といった軸で一体管理する必要があると定義しました。

IT/DX視点:会計システム上の財務情報だけでなく、勤怠管理システムから「実績工数」、人事システムから「人件費単価(等級など)」といった非財務情報をDWHに連携。管理会計システム等を活用し、プロジェクト別の収支状況や、個人の稼働状況がリアルタイムで可視化されるダッシュボードを構築しました。 これにより、工数と単価を掛けて発生金額を自動計算し、タイムリーな収支把握が可能になりました。

オペレーション視点:可視化されたレポートを、各部門が定例でどう活用するかを定義。

・直接部門(週次): 各案件の進捗、工数の予実差異を確認し、対策を協議。

・経営企画(月次): 全社の損益計画に対する進捗を確認。マーケット別の傾向分析を行い、戦略の見直しを検討。

・人事部門(月次): 高負荷となっている従業員を特定し、リソースの再配分や休暇取得を促す。

この改革により、赤字プロジェクトの早期発見、戦略的な人員配置、そしてデータに基づいた価格交渉などが可能となり、企業全体の生産性向上と収益改善に大きく貢献しました。

さいごに

本稿で見てきたように、原材料費の高騰や人件費の上昇といった外部環境の変化、そして投資家からの要請という内部からのプレッシャーを受け、管理会計の高度化はもはや待ったなしの経営課題です。「多軸分析」や「採算管理」と聞くと、複雑で難しい印象を受けるかもしれません。しかし、成功のポイントはシンプルです。

- 経営視点:「何のために見るのか」という目的を明確にする。

- IT/DX視点:変化に対応できる柔軟な情報基盤を整える。

- オペレーション視点:データ活用を組織の業務プロセスに組み込む。

この「3つの視点」から自社の現状を整理し、ITツールを活用して、社内に散らばる財務・非財務情報を「収集」「分析」「報告」するサイクルを確立すること。 これこそが、データに基づく的確な意思決定を可能にし、持続的な成長を実現する経営基盤となるのです。とはいえ、社内のリソースだけでこれらの改革を進めるには、多くの困難が伴います。

「何から手をつければいいかわからない」「関連部署が多く調整が進まない」「自社にとって最適なシステムがわからない」

もし、このようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、私たちグローウィン・パートナーズにご相談ください。

私たちは、公認会計士を中心とした財務・管理会計のナレッジ(経営の視点)、システム導入を含めたコンサルティングで培った業務企画力(IT/DXの視点)、そして400社以上の上場企業様に提供してきたアウトソーシング実績に裏打ちされた経理プロセスノウハウ(オペレーションの視点)を掛け合わせ、貴社の持続的な成長をご支援します。

貴社の経営課題を解決し、企業価値向上を実現するための第一歩を、共に踏み出せることを楽しみにしております。